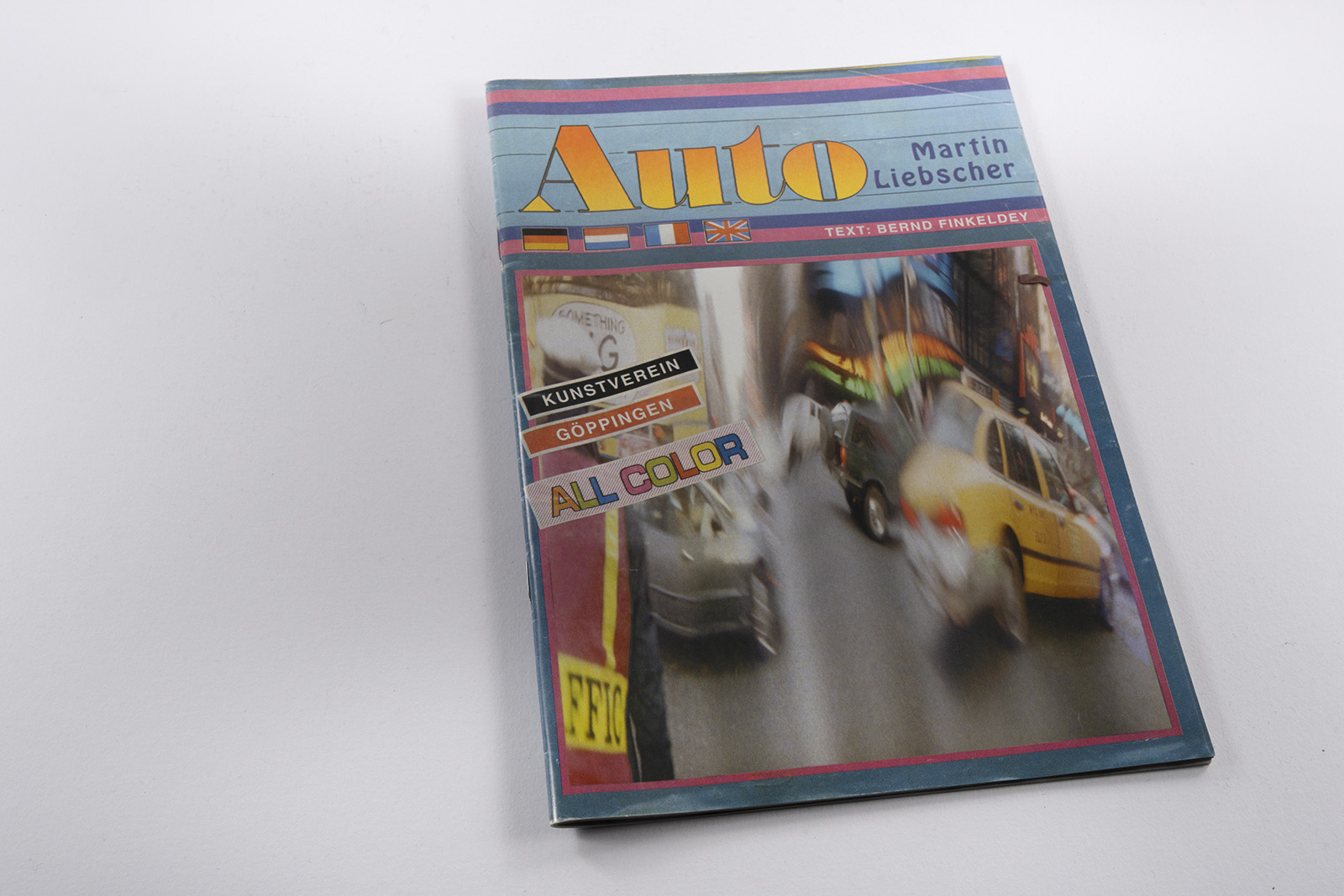

Publication on the occasion of the exhibition at the Kunstverein Göppingen 2001. Design is a sampled porn booklet, External signs of use and selling price stickers are original. The book deals exclusively with automobiles in Liebscher’s panoramic images. Car Porn.

Publikation anlässlich der Ausstellung im Kunstverein Göppingen 2001. Design ist ein gesampeltes Pornoheft, Äußerliche Gebrauchsspuren und Verkaufspreisaufkleber sind original. Das Buch beschäftigt ausschließlich sich mit Automobilen in Liebschers Panoramabildern. Car-Porn.

- Editor: Verlag der Kunsthalle Göppingen

- Year: 2001

- Text: Bernd Finkeldey

- Foreword: Anita Jaumann, Dr. Rheinhard Winterer, Heinrich Domes

- Design: Martin Liebscher

- Concept of catalog and exhibition: Bernd Finkeldey

- Softcover

- 16 x 23,5 cm

- 32 pages

- 9,00 DM

- ISBN 3-297791-40-7

There is more in the picture than meets the eye.

Neil Young

Bernd Finkeldey

Rasanter Scratch

Martin Liebscher photographiert in den Metropolen. In Hongkong, Tokyo, New York, Los Angeles, London, Frankfurt zückt er seine modifizierte Kleinbildkamera, hält sie vom Körper weg, drückt auf den Auslöser, dreht sich und transportiert bei der Bewegung auch noch den Film zur Belichtung. So wird er zu einem Bild, das 70 hoch ist und bis zu 900 cm lang sein kann. In diesen übervollen Panoramen stürzt das Chaos verschachtelter Bildräume in Wellen auf uns ein. Scharfe Details und verschwimmende Schlieren, Spuren von Stillstand und rasender Bewegung sind hier zugleich. Es sind Bilder, die auf einmal zeigen, was wir in der Hektik der Großstädte versuchen, uns vom Leib zu halten, um uns auf uns wichtig Scheinendes zu konzentrieren, dabei aber vieles ausblenden. Jean-Christophe Ammann konstatiert deshalb, daß Martin Liebscher in diesen Photographien Grunderfahrungen der menschlichen Wahrnehmungspsychologie anklingen läßt: „Man stelle sich vor, jemand würde in einer Großstadt auf dem Weg zu seinem Arbeitsort alles wahrnehmen: Bilder, Gedanken, Geräusche, Stimmen. Ich könnte mir vorstellen, er käme sich wie in einem Orkan vor“ und würde seinen Arbeitsplatz nicht erreichen. Hier aber sei die „Gleichzeitigkeit von verschiedenen, ja gegensätzlichen Abläufen unter einen Hut“ gebracht, die wir wahrnehmungspsychologisch zergliedern, um ihr nicht geballt ausgesetzt zu sein.

Eigentlich dienen panoramische Städtebilder, etwa das 1808 von Karl Friedrich Schinkel gemalte Panorama von Palermo, der Übersicht. Durch das Breitformat wird, anders als beim normalen Tafelbild, der Blick nicht auf einen Ausschnitt fokussiert und konzentriert. Hier scheint die Weltsicht nicht eingeengt, sondern der Horizont erweitert. Da sie mehr auf einem Bild zeigen, als der menschliche Blickwinkel erfassen könnte, war Abstand gefragt. Deshalb wurden für die Panoramen spezielle Bauten, vorwiegend Rundbauten errichtet. Aus der Mitte des zumeist abgedunkelten Raums kann dann von einem erhöhten Standpunkt der Blick auf das beleuchtete Breitformat oder sogar Rundgemälde geworfen werden. Gleichsam wie von einem Feldherrenhügel kann das dargestellte Geschehen mit leichter Drehung des Kopfes oder auch des ganzen Körpers betrachtet werden. Der Beschauer ist mittendrin und doch auch enthoben. Aus dieser Distanz scheint eine Allschau und damit umfassendere Wahrnehmung möglich. Auch die durch den geweiteten Horizont erzeugte Überforderung des Sehens wird gemildert. Beruhigend wirkt das Wissen, daß alles zugleich, aber auf einem Bild, also unbelebt und unverrückbar ist. Der Stillstand des Bildes verspricht die Gewißheit, anders als im wirklichen Leben, das dargestellte Geschehen in allen Details nach und nach in den Blick bekommen zu können.

Doch nicht nur die Stabilität besänftigt. Bei aller Komplexität und Breite wird das Panorama auch deshalb übersichtlich, weil hier Welt als vertikale Scheibe dargestellt ist. Auf die Bildfläche wird projiziert, was eigentlich im Weltenraum stattfindet. Raum wird perspektivisch illusioniert und diese Illusion durch die geforderte Bewegung bei der Betrachtung noch erhöht. Eigentlich aber ist Raum ausgeblendet, gleichgerichtet, frontalisiert und damit überschaubar. Zuletzt noch bediente sich Sam Taylor-Wood der Photographie, um mit ihr einen vollständigen Rundumblick in einen Raum zu bezeugen. In Five Revolutionary Seconds versetzte sie die Kamera in eine Fahrt um die eigene Achse. Beim „Abrieb von Wirklichkeit“, wie Roland Barthes den Vorgang der Aufnahme nennt, mußten nur Belichtungszeit, Transportgeschwindigkeit des Filmes und die Fahrtzeit der Kamera synchronisiert werden. Diese Bewegungen, die Kamera und Film vollführten, um zum Bild zu kommen, sind auf ihm selbst weder sicht- noch erfahrbar, allein dem technisch Kundigen bewußt. Raum wird zum Bildstreifen, auf dem mit dem zentralperspektivischen Blicks des Objektivs ein perspektivisch klar strukturierter, tiefenscharfer Flächenraum vor Augen tritt. Er erscheint plausibel, realistisch, und ist doch nur technische Illusion.

Dieser beruhigte und beruhigende Realismus ist Martin Liebschers Sache nicht. Er versetzt nicht die Kamera in automatische Bewegung, sondern bewegt sie und dreht dazu noch den Film. Er klettert nicht auf einen Hügel, um von dort die Kamera kreisen zu lassen. Er dreht Filme inmitten von Großstädten, die, wie Frank Sinatra sang, niemals schlafen. Hier sucht er belebte Bahnhöfe, Flughäfen, Straßenschluchten auf, die von Tempo und Dynamik nur so brummen. Manchmal photographiert er sogar vom Auto aus. Er distanziert sich nicht von der Umgebung, sondern durch seine Art der Kameraführung eher von dem Apparat. Auf Armeslänge gehalten, können seine Augen nicht kontrollieren, was genau vor das Objektiv kommt. Statt aber eine größere Distanz zum Gesehenen zu erzeugen, es sich durch das Medium weiter vom Leib zu halten, stürmt es auf den entwickelten Bildern umso intensiver auf uns ein.

Die Kamera nimmt unterschiedslos alles auf, was ihr bei der Bewegung vor das Objektiv kommt. Sie ist in der Lage, ein Auge so lange aufzureissen, wie der Photograph es will, und alles Gesehene dem Bild auch einzuprägen. Durch Martin Liebschers Aufnahmetechnik hält sie jedoch nicht nur einen Moment in einem Ausschnitt fest, den sie aus dem Fluß der Zeit kappt, sondern erzeugt Bilder von spürbarer, filmischer Dauer. Doch ist es nicht die gewohnte, in Bewegung gesetzte Reihung von Einzelbildern. Hier ist der Film zu einem Bild geworden, mit einem Format, das auch das gewohnte CinemaScope hinter sich zurückläßt.

Helle Streifen im Bild verdanken sich längerer Belichtung und geben Zeugnis vom unregelmäßigen Drehen. Da die Bewegung des Photographen mit der Kamera und das Kurbeln des Films nicht synchronisiert sind, zudem auch keine Kamerafahrten stattfinden, bei denen ein bewegtes Objekt ins Visier genommen und verfolgt wird, entstehen Bilder, die alle Seherfahrung überschreiten. In ihrer enormen Breite sind sie wie alle Panoramen aus der Ferne zu betrachten. Dann offenbart sich eine Qualität, die abstrakter Malerei innewohnen kann. Unschärfen, Farbschlieren, Wellen zeugen von hin und her gerissener Bewegung, zwischen der Lichtstreifen vertikale Brüche markieren. Kontrastreiches Helldunkel erfreut die Augen, setzt sie in Bewegung, um zwischen lichter Nähe und fernem Dunkel zu tasten. Doch stößt der Blick immer auch auf Gegenständliches, auf merkwürdig verformte Autos oder verzogene, deformierte, in Schwingung geratene Raster von Häuserfassaden, zwischen denen verschwommene Schemen hastender Menschen zu sehen sind, dann und wann auch das Gesicht eines Passanten. Fernsicht und Nahsicht sind verknüpft. Ob dieser Detailschärfen ist der Beschauer geradezu eingeladen, auf das Bild zuzugehen, in die Nähe zu ihm zu treten, die es nahelegt. Und mit einemmal ist der Beschauer nahezu im Bilde.

Das überbreite Format verhindert, es auf einen Blick wahrzunehmen. Einzelheiten aber können in ihm nach und nach, beim Abschreiten, mit der Bewegung des Beschauers erkundet werden. Dann erweist sich, daß Details kraft des photographischen Blicks zentralperspektivisch abgebildet sind. Nur dem Gesamtbild ist diese Ordnung abhanden gekommen, da es weder einen Stand- noch einen Augpunkt vorgibt, auf die sich anderes bezieht. Auch die eingeübte Lesebewegung von links nach rechts hilft wenig zum Verständnis der Bilder, zum Begreifen der bildimmanenten Zeit überhaupt nicht. Auch mit ihr können wir nicht dem Weg eines Autos, dem Verkehrsstrom, dem Weg eines Menschen folgen. Diese Sichtweise wird von der bewegten Kamera überholt. Manchmal läuft sie ihr auch entgegen, so daß Autos wie gekappt erscheinen und partiell aus der innerbildlichen Zeit verschwinden. Alles ist im Fluß, jenseits der realen und auch der gewohnten bildlichen Ordnung, sogar dem ordnenden Verstand entzogen. „Der Betrachter“, bemerkt Barbara Auer, „folgt den Kurven und Windungen des Bilderstroms und erfährt, wie sich Zeit – normalerweise mit Meßgeräten erfaßbar und sichtbar gemacht – hier als räumliche Dehnung visualisiert.“ Festes wird fließend, sich Bewegendes hüpft und verschwindet manchmal ganz in der Schliere. Und so erweist sich angesichts der Bilder von Martin Liebscher die Beobachtung von Seneca: „Der Mensch ist ausgesetzt in die reißende, gierige, verschlingende Zeit, geworfen in einen Punkt Zeit, er ‚hängt‘ in einem Punkt Zeit; die Zeit flieht in rasender Geschwindigkeit, sie ist eigentlich gar nicht.“ Diese Wahrnehmung, die uns im Alltag in die Irre führte, bereitet der Photographie keine Schmerzen. Mit den Bildern von Martin Liebscher wird es uns möglich, uns auf diese besonderen Strudel einzustellen. In all ihrer Komplexität und Unüberschaubarkeit ist Zeit hier eingefangen, zum Stillstand im bildlichen Kontinuum gebracht. So ermöglichen die Bilder die Wahrnehmung einer besonderen, nur durch die bewegte Kamera sichtbar zu machenden Auffassung. Dabei müßten wir schon längst vertraut mit ihr sein. Seit Nikolaus von Kues, genannt Cusanus, hat sich die Ansicht immer wieder bestätigen lassen, daß es kein absolutes Maß gebe, sondern jedes relativ sei. Auch die Bewegungen der Körper im Universum seien relativ, keine Bewegung könne die absolut größte sein. Alles im Kosmos, auch die Sonne, müsse sich bewegen, jedes aber anders. Deshalb gebe es im Universum keinen Fixpunkt, auf den hin alle Bewegungen bezogen werden können. Paul Cézanne und die Kubisten haben mit ihrer Malerei dieser Weltanschauung Rechnung getragen und die Zentralperspektive außer Kraft gesetzt. Bei photographischen Bildern aber schien sie unüberwindbar, weil sie dem Objektiv untrennbar verbunden und nicht ausblendbar ist. Nicht zuletzt deshalb war in ihr immer der Ort der Kamera, der Standpunkt des Photographen, seine Position zur Welt eindeutig.

Martin Liebscher zeigt der Photographie Wege aus den vermeintlich vom Medium gesetzten Grenzen. Doch ist es ihm nicht allein an einer Überwindung von medialen Beschränkungen gelegen, noch an der wahrhaftigeren Wirklichkeitsaneignung oder der bildlichen Beweisführung zum Beleg der Relativitätstheorie. Auch erschöpfen sich seine panoramischen Bilder nicht darin, den Beschauer einer ungeordneten und unbegreifbaren Zeit- und Raumstruktur auszusetzen, um ihn an die Schmerzgrenze oder darüber hinaus zu bringen. Vielmehr geht es ihm um Bilder, mit denen ein Zuwachs an Wahrnehmung möglich wird. Nicht zuletzt dadurch, daß sie die Differenz der photographischen zur menschlichen akzentuieren und die Aufmerksamkeit auf die besondere Realität des photographischen Bildes lenken. Dieses ist „Abrieb der Wirklichkeit“ und unterscheidet sich doch grundlegend sowohl von dem Gesehenen als auch von der menschlichen Aufnahmefähigkeit. Schließlich fordern diese Bilder eine Wahrnehmung, die nicht sofort nach der Ähnlichkeit mit Außerbildlichem sucht, sondern die eigentlichen Qualitäten des photographischen Bildes, hier vor allem seine künstlerischen erfaßt.

Martin Liebscher hat darauf hingewiesen, daß längst nicht jedes Bild gelingt, viele aufgenommen, aber nur wenige akzeptiert werden. Er liefert damit einen weiteren Beleg für die These, daß er keine Weltsicht bestätigen will. In seinen Bildern müssen Akzente und Wellen zu einem Rhythmus verwoben sein und damit ursprünglich malerische Qualitäten auch mittels der Photographie erzielt werden. Ihr wurden mit dem Rakel gezogene Farbschlieren oder die Realität verwischende Abstraktionen, die Gerhard Richter bei seiner Malerei glücken, nicht zugetraut. Mit der Vielzahl wandernder Augpunkte, von verschiedenen Bildzentren, von denen keines bedeutender als ein anderes ist, gelingt Martin Liebscher sogar eine hierarchielose, polyfokale Bildstruktur, wie sie nur aus der Malerei, etwa von Jackson Pollock, bekannt war. Jean-Christophe Ammann folgert deshalb mit Recht: „Martin Liebscher scheut die Ästhetisierung nicht, den er produziert Realzeit als Metapher.“ Realität wird nicht abgerieben, sondern gescratcht. Martin Liebscher arbeitet gleichsam als visueller DJ, der mit der Kamera über die Oberflächen der sichtbaren Außenwelt fährt, um ihr die ihr aufgeprägten, aber ungesehenen Töne zu entlocken und aus ihnen durch loops und breaks neue Tonfolgen zu komponieren. Die Schönheit seiner Arbeiten ist dabei akzeptierte Konsequenz.