Das Selbstbildnis hat eine lange kunstgeschichtliche Tradition. Seit Jahrhunderten versichern sich Künstler mittels dieses Genres der eigenen Existenz, reflektieren über Sinn und Zweck des Lebens und die Befindlichkeit ihres Seelenzustandes. Das ist nicht neu. Was aber ist von jemandem zu halten, der sich selber gleich vielfach in einem Bild darstellt? Haben wir es mit einem schweren Fall selbstverliebten Kreisens um die eigene Person zu tun? Wohl kaum. Was aber dann?

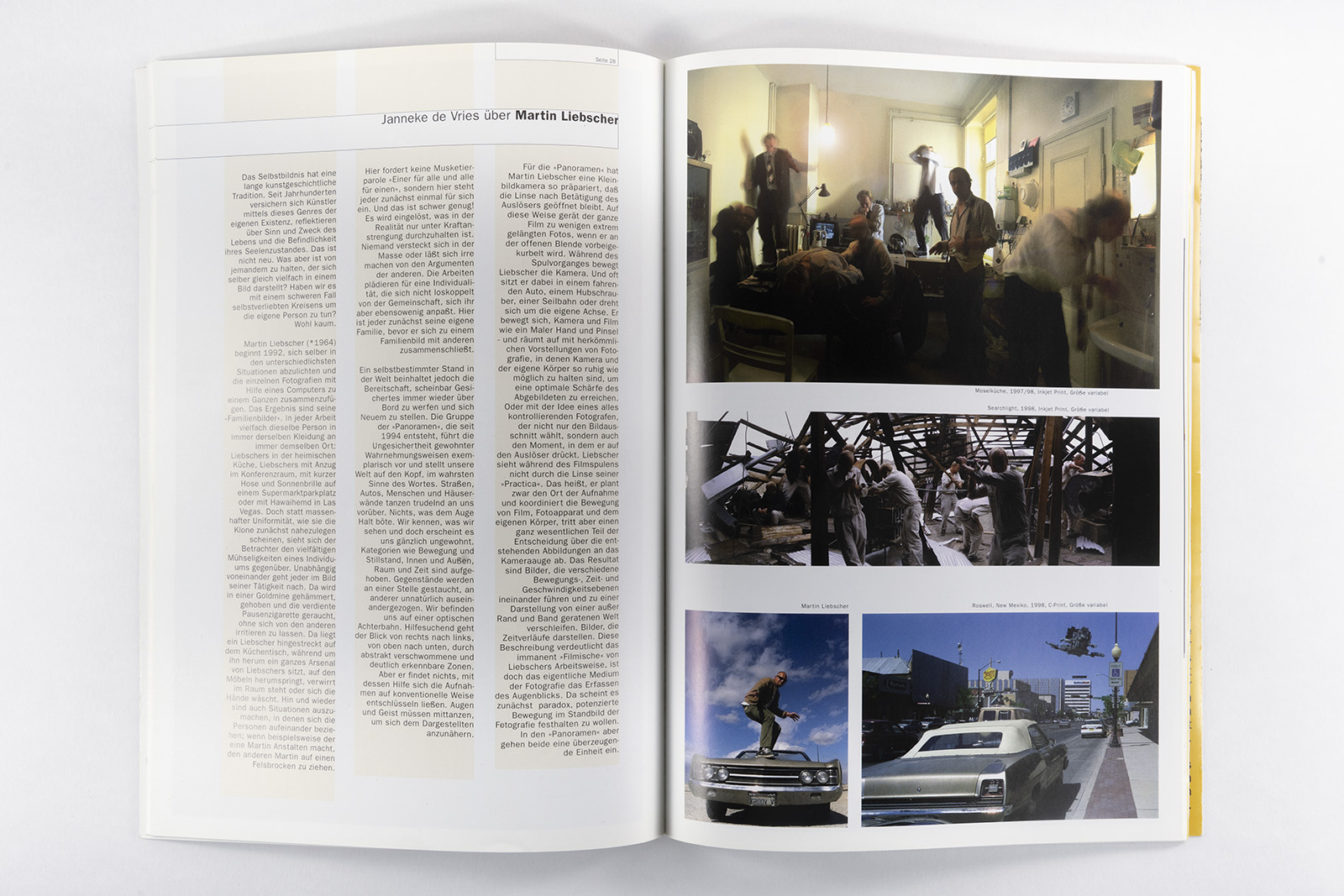

Martin Liebscher (*1964) beginnt 1992, sich selber in den unterschiedlichsten Situationen abzulichten und die einzelnen Fotografien mit Hilfe eines Computers zu einem Ganzen zusammenzufügen. Das Ergebnis sind seine „Familienbilder“. In jeder Arbeit vielfach dieselbe Person in immer derselben Kleidung an immer demselben Ort: Liebschers in der heimischen Küche, Liebschers mit Anzug im Konferenzraum, mit kurzer Hose und Sonnenbrille auf einem Supermarktparkplatz oder mit Hawaihemd in Las Vegas. Doch statt massenhafter Uniformität, wie sie die Klone zunächst nahezulegen scheinen, sieht sich der Betrachter den vielfältigen Möglichkeiten eines Individuums gegenüber. Unabhängig voneinander geht jeder im Bild seiner Tätigkeit nach. Da wird in einer Goldmine gehämmert, gehoben und die verdiente Pausenzigarette geraucht, ohne sich von den anderen irritieren zu lassen. Da liegt ein Liebscher hingestreckt auf dem Küchentisch, während um ihn herum ein ganzes Arsenal von Liebschers sitzt, auf den Möbeln herumspringt, verwirrt im Raum steht oder sich die Hände wäscht. Hin und wieder sind auch Situationen auszumachen, in denen sich die Personen aufeinander beziehen; wenn beispielsweise der eine Martin Anstalten macht, den anderen Martin auf einen Felsbrocken zu ziehen. Hier fordert keine Musketierparole „Einer für alle und alle für einen“, sondern hier steht jeder zunächst einmal für sich ein. Und das ist schwer genug! Es wird eingelöst, was in der Realität nur unter Kraftanstrengung durchzuhalten ist. Niemand versteckt sich in der Masse oder läßt sich irre machen von den Argumenten der anderen. Die Arbeiten plädieren für eine Individualität, die sich nicht loskoppelt von der Gemeinschaft, sich ihr aber ebensowenig anpaßt. Hier ist jeder zunächst seine eigene Familie, bevor er sich zu einem Familienbild mit anderen zusammenschließt.

Ein selbstbestimmter Stand in der Welt aber beinhaltet die Bereitschaft, scheinbar Gesichertes immer wieder über Bord zu werfen und sich Neuem zu stellen. Die Gruppe der „Panoramen“, die seit 1994 entsteht, führt die Ungesichertheit gewohnter Wahrnehmungsweisen exemplarisch vor und stellt unsere Welt auf den Kopf, im wahrsten Sinne des Wortes. Straßen, Autos, Menschen und Häuserwände tanzen trudelnd an uns vorüber. Nichts, was dem Auge Halt böte. Wir kennen, was wir sehen und doch erscheint es uns gänzlich ungewohnt. Kategorien wie Bewegung und Stillstand, Innen und Außen, Raum und Zeit sind aufgehoben. Gegenstände werden an einer Stelle gestaucht, an anderer unnatürlich auseinandergezogen. Wir befinden uns auf einer optischen Achterbahn. Hilfesuchend geht der Blick von rechts nach links, von oben nach unten, durch abstrakt verschwommene und deutlich erkennbare Zonen. Aber er findet nichts, mit dessen Hilfe sich die Aufnahmen auf konventionelle Weise entschlüsseln ließen. Augen und Geist müssen mittanzen, um sich dem Dargestellten anzunähern.

Für die „Panoramen“ hat Martin Liebscher eine Kleinbildkamera so präpariert, daß die Linse nach Betätigung des Auslösers geöffnet bleibt. Auf diese Weise gerät der ganze Film zu wenigen extrem gelängten Fotos, wenn er an der offenen Blende vorbeigekurbelt wird. Während des Spulvorganges bewegt Liebscher die Kamera. Und oft sitzt er dabei in einem fahrenden Auto, einem Hubschrauber, einer Seilbahn oder dreht sich um die eigene Achse. Er bewegt sich, Kamera und Film wie ein Maler Hand und Pinsel – und räumt auf mit herkömmlichen Vorstellungen von Fotografie, in denen Kamera und der eigene Körper so ruhig wie möglich zu halten sind, um eine optimale Schärfe des Abgebildeten zu erreichen. Oder mit der Idee eines alles kontrollierenden Fotografen, der nicht nur den Bildausschnitt wählt, sondern auch den Moment, in dem er auf den Auslöser drückt. Liebscher sieht während des Filmspulens nicht durch die Linse seiner „Practica“. Das heißt, er plant zwar den Ort der Aufnahme und koordiniert die Bewegung von Film, Fotoapparat und dem eigenen Körper, tritt aber einen ganz wesentlichen Teil der Entscheidung über die entstehenden Abbildungen an das Kameraauge ab. Das Resultat sind Bilder, die verschiedene Bewegungs-, Zeit- und Geschwindigkeitsebenen ineinander führen und zu einer Darstellung von einer außer Rand und Band geratenen Welt verschleifen. Bilder, die Zeitverläufe darstellen. Diese Beschreibung verdeutlicht das immanent „Filmische“ von Liebschers Arbeitsweise, ist doch das eigentliche Medium der Fotografie das Erfassen des Augenblicks. Da scheint es zunächst paradox, potenzierte Bewegung im Standbild der Fotografie festhalten zu wollen. In den „Panoramen“ aber gehen beide eine überzeugende Einheit ein.

Als Martin Liebscher 1997 ein sechsmonatiges Arbeitsstipendium des Wiener Museums für Angewandte Kunst in Los Angeles antritt, bestimmen der Aufenthalt in dieser Stadt und die anschließende Reise durch die USA ganz maßgeblich die Entstehung seiner „Ufo-Bilder“. Denn was ist real, was fiktiv an einer Stadt wie Los Angeles? Einer Stadt, in der alles Filmkulisse ist, in der man nie weiß, ob man seine Umgebung tatsächlich kennt oder sie in „Bladerunner“, „Terminator“ oder „L.A. Confidental“ gesehen hat. Wie lassen sich traditionelle Vorstellungen von Wirklichkeit und Fiktion halten angesichts einer Stadt wie Las Vegas, die den Nachbau ferner Realitäten wie Klein-Manhattan, der Pyramiden von Luxor oder „Caesar’s Palace“ zum Motto gemacht hat?

Seine Eindrücke dokumentiert Liebscher mit Einwegkameras. Die gebrauchten Kameras baut er anschließend zu fantasievollen Raumschiffen zusammen und spritzt sie grau. Unter Zuhilfenahme von Stock und dünnem Seil fotografiert er diese fremdartigen Gebilde schließlich vor unterschiedlichen Landschaften. Das Ergebnis ist verblüffend: Flugobjekte scheinen über den Lichtreklamen von Los Angeles und Las Vegas oder den Wolkenkratzern von New York zur Landung anzusetzen, geheimnisvoll über Wüstenlandschaften, tiefen Schluchten und öden Landstraßen zu schweben oder nach Roswell zurückzukehren, der Stadt, in der 1947 eine fliegende Untertasse abgestürzt sein soll. Doch Liebscher treibt sein Spiel augenzwinkernd auf die Spitze und bricht es ironisch. Was hier als Beweis für fremdes Leben im All daherkommt, entlarvt sich selbst. Meist ist die Schnur deutlich auszumachen, an der die Plastikraumschiffe vor die Kamera gehalten werden. Oder es ragt ein Arm ins Bild, der Haltevorrichtung plus „Unidentifying Fotographic Object“ trägt.

Die „Ufo-Bilder“ stören nachhaltig unsere Vorstellungen vom Fremden und Vertrauten: Fremdes wirkt merkwürdig bekannt, vermeintlich Vertrautes geradezu außerirdisch. Der Vergleich mit Sigmar Polke, Johannes Brus oder Anna und Bernhard Blume liegt nahe. Sie bildeten in den 70er Jahren im Auftrag „Höherer Wesen“ geisterhaft im Raum schwebende „Decken, in die sich immer wieder die Konturen einer weiblichen Figur falten“, Gurken oder Vasen fotografisch ab und zogen daraus ihre sarkastischen Schlüsse. Auch bei Liebscher offenbart das Alltägliche seinen fremdartig-unheimlichen Charakter, so daß wir spielerisch gezwungen werden, das Vertraute neu zu sehen. Einmal auf diese Spur gesetzt, sind erstaunliche Entdeckungen zu machen. Ist nicht der ins Bild ragende Unterarm, der merkwürdige Hut oder die geheimnisvolle Lichtbrechung im eigenen Fotoalbum eigentlich ein Ufo? Und wirkt nicht das Gruppenfoto der Verwandten wie eine Ansammlung von Aliens?

Martin Liebschers Sprache ist nicht die des Skeptikers. Er hat Freude an dem, was er sieht und erlebt, gleichgültig, ob er Erklärungen dafür findet oder nicht. Und damit gerät die Befragung der scheinbaren Gesichertheit unseres Daseins zu einem stimulierenden Befreiungsakt für den Geist. So unterschiedlich seine Vorgehensweisen dabei auch sind, das Ergebnis weist immer in diese Richtung. Ernst Bloch nennt es „ein Spurenlesen kreuz und quer, in Abschnitten, die nur den Rahmen aufteilen. Denn schließlich ist alles, was einem begegnet und auffällt, dasselbe.“

Janneke de Vries

über Martin Liebscher, artist #39 1999